La Théorie Forte de la Douleur : Quand la Sensation Devient une Affaire Personnelle

Ah, la douleur ! Ce compagnon parfois indésirable, mais toujours présent dans nos vies. On a tous vécu ce moment où, après avoir touché une casserole brûlante, on se demande : mais qu’est-ce qui se passe exactement ? Pourquoi ça fait si mal ? Et comment notre corps transforme une simple chaleur en cette sensation désagréable qu’on appelle douleur ? Figurez-vous qu’il n’y a pas une seule réponse à cette question, mais plutôt un éventail de théories plus ou moins… fortes. Aujourd’hui, on va plonger dans l’une d’elles : la théorie forte de la douleur. Accrochez-vous, ça va piquer… un peu comme la douleur, justement !

Alors, c’est quoi exactement cette fameuse théorie forte ? Pour faire simple, imaginez un scientifique un peu Sherlock Holmes, un certain Strong, qui en 1895, s’est penché sérieusement sur la question. Monsieur Strong, avec son sens de l’observation aiguisé, a émis une idée révolutionnaire pour l’époque. Selon lui, la douleur n’est pas juste une simple réaction à un stimulus physique. Non, non, c’est bien plus complexe que ça ! C’est une expérience à part entière, une sorte de cocktail explosif composé de deux ingrédients principaux.

Premièrement, il y a le stimulus nociceptif. En termes moins savants, c’est le bobo, le truc qui fait mal : une brûlure, une coupure, un choc. C’est le signal d’alarme que notre corps envoie pour dire : « Attention, danger, il y a un problème ici ! ». Ce stimulus, c’est un peu l’étincelle qui met le feu aux poudres de la douleur.

Mais ce n’est pas tout ! Strong a mis en lumière un deuxième ingrédient, tout aussi crucial : la réaction psychique ou le déplaisir provoqué par cette sensation. En gros, c’est notre interprétation personnelle de la douleur. C’est notre cerveau qui entre en jeu et qui dit : « Oula, ça c’est pas cool du tout ! Je n’aime pas ça ! ». Et c’est là que ça devient intéressant, car cette réaction psychique, elle est propre à chacun. Ce qui est désagréable pour l’un peut être supportable pour l’autre. Incroyable, non ?

Pour résumer la pensée de Strong, on pourrait dire que la douleur, c’est avant tout une sensation. Point final. Il l’a même affirmé avec force : « Strong a conclu que la douleur est la sensation : La première sensation était l’expérience de la chaleur, puis est venue la sensation de la douleur. » C’est direct, c’est clair, c’est… fort ! On pourrait presque entendre Monsieur Strong dire : « Écoutez, la douleur, c’est simple comme bonjour, c’est une sensation, un point c’est tout ! ».

Maintenant, imaginez la scène. Vous êtes en train de cuisiner, tout se passe bien, vous fredonnez votre chanson préférée. Soudain, catastrophe ! Vous touchez accidentellement la plaque de cuisson encore chaude. Aïe ! Là, selon la théorie de Strong, deux choses se passent simultanément. D’abord, le stimulus nociceptif : la chaleur intense qui active les récepteurs de la douleur dans votre peau. Ensuite, la réaction psychique : « Oh là là, ça brûle ! C’est insupportable ! Je déteste cette sensation ! ». Et c’est la combinaison de ces deux éléments qui crée l’expérience de la douleur. Vous voyez, c’est presque mathématique !

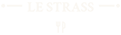

Alors, est-ce que cette théorie forte est la seule vérité absolue sur la douleur ? Bien sûr que non ! Le monde de la science est rarement aussi simple. Depuis Strong, d’autres théories ont émergé, chacune apportant son éclairage sur ce mystère douloureux. On a par exemple la théorie du portillon, qui imagine la moelle épinière comme une sorte de filtre à douleur. Ou encore le modèle biopsychosocial, qui prend en compte les facteurs biologiques, psychologiques et sociaux dans l’expérience de la douleur. Tout un programme !

Mais la théorie de Strong, malgré son côté un peu « brut de décoffrage », a le mérite de mettre en lumière un aspect essentiel : la subjectivité de la douleur. Elle nous rappelle que la douleur n’est pas juste un signal objectif qui voyage de notre corps à notre cerveau. C’est une expérience personnelle, influencée par nos émotions, nos expériences passées, notre état d’esprit du moment. Un jour, une piqûre de moustique sera une simple gêne, un autre jour, elle nous semblera insupportable. C’est ça, la magie (ou plutôt la galère) de la douleur !

En conclusion, la théorie forte de la douleur, c’est un peu comme le café noir : c’est direct, c’est simple, et ça réveille les idées. Elle nous dit que la douleur est avant tout une sensation, une expérience qui combine un stimulus physique et notre réaction psychique. Alors, la prochaine fois que vous aurez mal, pensez à Monsieur Strong et à sa théorie. Et rappelez-vous que même si la douleur est une sensation universelle, votre façon de la vivre est, elle, absolument unique. Et ça, c’est déjà une petite victoire sur la douleur, non ? Allez, courage, et à la prochaine pour de nouvelles aventures scientifiques… et douloureuses !