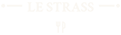

Comment est fabriqué le velours côtelé ? Le guide ultime pour les curieux du textile

Comment est fabriqué le velours côtelé ? La réponse en mode expert (mais sans se prendre au sérieux !)

Ah, le velours côtelé ! Ce tissu qui évoque à la fois le confort douillet d’un après-midi d’automne et, soyons honnêtes, parfois des pantalons un peu… bruyants. Mais au-delà de ces considérations stylistiques et sonores, vous êtes-vous déjà demandé comment diable on fabriquait cette étoffe si particulière ? La réponse courte, pour satisfaire votre curiosité immédiate, est la suivante : le velours côtelé est fabriqué en tissant des fibres supplémentaires dans un tissu de base, créant ainsi ces fameuses crêtes verticales, aussi appelées colonnes de mailles. Voilà, c’est dit. Mais si vous êtes comme moi, une simple réponse ne vous suffit pas. Vous voulez les détails croustillants, les secrets de fabrication, l’envers du décor de ce textile si singulier. Alors, installez-vous confortablement, car nous allons décortiquer ensemble la fascinante histoire de la fabrication du velours côtelé. Accrochez-vous, ça va tisser !

Le point de départ : un tissu de base solide comme le roc (ou presque)

Tout commence, comme souvent dans le monde textile, avec un tissu de base. Imaginez une toile solide, un peu comme le fond de teint d’un maquillage réussi, mais pour du tissu. Ce tissu de base, généralement en coton ou en mélange de coton, va servir de support à notre fameux velours côtelé. Il doit être robuste, car il va subir un petit traitement de choc pour se transformer en cette matière que l’on aime tant (ou que l’on déteste, mais c’est une autre histoire). Pensez à une toile de coton sergé, c’est souvent un excellent candidat pour devenir du velours côtelé. Ce tissu est tissé de manière classique, avec des fils de chaîne (les fils verticaux) et des fils de trame (les fils horizontaux) qui s’entrecroisent sagement. Jusque-là, rien de bien sorcier, n’est-ce pas ? Mais c’est là que la magie opère, que l’on passe du tissu banal au velours côtelé iconique.

L’arrivée des fibres supplémentaires : l’ingrédient secret des côtes parfaites

C’est ici que les choses sérieuses commencent. Pour donner au velours côtelé son aspect caractéristique, on ne se contente pas du tissu de base. Non, non, non. On ajoute des fibres supplémentaires, des petits fils de chenille, si vous voulez, lors du tissage. Ces fibres additionnelles sont tissées verticalement, parallèlement aux fils de chaîne du tissu de base. Imaginez des petites boucles qui se forment à la surface du tissu, comme des rangées de mini-vagues bien ordonnées. C’est grâce à ces fibres supplémentaires que les fameuses côtes vont prendre forme. La technique utilisée pour tisser ces fibres additionnelles est cruciale. On utilise souvent un tissage dit « à double tissu ». Késako ? En gros, on tisse deux épaisseurs de tissu simultanément, reliées entre elles par les fameuses fibres supplémentaires qui formeront les côtes. C’est un peu comme faire un sandwich, mais en tissu. Compliqué ? Un peu, mais le résultat en vaut la chandelle, croyez-moi.

La coupe des boucles : le moment fatidique (mais nécessaire)

Une fois le tissage terminé, on se retrouve avec un tissu qui ressemble vaguement à du velours côtelé, mais pas encore tout à fait. Il manque l’étape cruciale, celle qui va révéler les côtes : la coupe des boucles. Souvenez-vous de ces petites boucles formées par les fibres supplémentaires ? Eh bien, il faut maintenant les couper pour créer les fameuses crêtes. C’est un peu comme tondre une pelouse, mais en plus précis et sur du tissu. Cette opération délicate est réalisée par des machines spéciales équipées de lames rotatives extrêmement tranchantes. Ces lames viennent sectionner les boucles, transformant ces dernières en mèches dressées, douces au toucher. C’est à ce moment précis que la magie opère véritablement. Les rangées de boucles coupées se transforment en colonnes de mailles, en côtes bien définies, et le velours côtelé prend enfin sa forme caractéristique. Imaginez la satisfaction du fabricant à ce moment précis : des heures de tissage méticuleux qui aboutissent enfin à ce tissu texturé si particulier. C’est un peu comme voir une fleur éclore après avoir patiemment planté une graine.

Les colonnes de mailles : les stars du velours côtelé

Et voilà, nous y sommes : les colonnes de mailles, aussi appelées côtes, sont nées ! Ce sont ces fameuses crêtes verticales qui font toute la spécificité du velours côtelé. Elles sont créées, comme nous l’avons vu, par la coupe des boucles formées par les fibres supplémentaires. Mais attention, toutes les côtes ne se valent pas ! On parle souvent de « jauge » pour décrire la largeur des côtes. Une jauge élevée signifie des côtes fines et rapprochées, tandis qu’une jauge basse correspond à des côtes plus larges et espacées. Le velours côtelé « mille raies », par exemple, est célèbre pour ses côtes extrêmement fines et nombreuses. C’est un peu le summum du raffinement en matière de velours côtelé. À l’inverse, un velours côtelé à grosses côtes aura un aspect plus rustique et décontracté. Le choix de la jauge dépendra de l’utilisation finale du tissu. Pour un pantalon élégant, on privilégiera des côtes fines, tandis que pour une veste robuste, des côtes plus larges seront parfaites. C’est un peu comme choisir la taille des carreaux d’une mosaïque : tout dépend de l’effet recherché.

Le finissage : la touche finale pour un velours côtelé au top

Une fois les côtes formées, la fabrication du velours côtelé n’est pas tout à fait terminée. Il reste encore une étape cruciale : le finissage. C’est un peu comme la cerise sur le gâteau, la touche finale qui va sublimer le tissu. Le finissage consiste en une série de traitements qui vont améliorer l’aspect, le toucher et les propriétés du velours côtelé. On peut par exemple procéder à un traitement de teinture pour lui donner sa couleur définitive. On peut également réaliser un traitement de grattage ou de brossage pour adoucir encore davantage le toucher des côtes et leur donner un aspect plus velouté. Et pour les plus exigeants, on peut même appliquer un traitement imperméabilisant ou antitaches pour rendre le velours côtelé plus résistant aux aléas du quotidien. Le finissage est donc une étape essentielle pour garantir la qualité et la durabilité du velours côtelé. C’est un peu comme apporter les dernières retouches à une œuvre d’art : cela fait toute la différence.

Le velours côtelé : un tissu résistant et polyvalent (malgré les apparences parfois…)

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, le velours côtelé est un tissu réputé pour sa résistance. Grâce à sa structure tissée serrée et à ses fibres supplémentaires, il est capable de supporter les rigueurs du quotidien. C’est d’ailleurs pour cela qu’il est traditionnellement utilisé pour confectionner des vêtements de travail ou des vêtements d’extérieur. Pantalons, vestes, chemises, salopettes… le velours côtelé se prête à de nombreuses utilisations. Et contrairement aux idées reçues, il n’est pas réservé qu’aux looks ringards ou aux professeurs d’université excentriques. Le velours côtelé a su se moderniser et se réinventer au fil des décennies. Aujourd’hui, on le retrouve dans des collections de créateurs, sur les podiums de la fashion week, et dans les garde-robes des fashionistas averties. Alors, la prochaine fois que vous croiserez un vêtement en velours côtelé, regardez-le d’un œil nouveau. Vous saurez désormais tout le travail et le savoir-faire qui se cachent derrière la fabrication de ce tissu si singulier. Et qui sait, peut-être même que vous succomberez à son charme, et que vous oserez enfin porter du velours côtelé sans complexe ! Après tout, la mode, c’est avant tout une affaire de plaisir, non ?